Warning : Undefined array key “lazy_load_youtube” in /home/clients/f8164f85e04d6ecc0ad8b76af87f9c06/sites/roncesetracines.fr/wp-content/plugins/presto-player/templates/video.php on line 35

playsinline >

Que se passe-t-il lorsqu’après plus d’un an de harcèlement, de diffamation et d’ostracisation, ni les médias dits de gauche, ni les groupes féministes influents ne sortent de l’acharnement collectif contre deux femmes malmenées à des niveaux rarement vus en France ? Que se passe-t-il quand aucune voix reconnue (à tort ou à raison) comme de gauche ne s’élève pour demander à ce que cesse le harcèlement à l’encontre de deux femmes qui ont refusé de dire que les femmes avaient des pénis ?

Nous parlons ici, vous l’aurez sans doute compris, de Marguerite Stern et de Dora Moutot. Nous parlons d’une ex Femen, emprisonnée en Tunisie pour avoir défendu les droits des femmes, de l’initiatrice des collages contre les violences conjugales qui ont recouvert les rues de France et d’ailleurs, de la créatrice de podcasts contre la prostitution. Nous parlons aussi d’une seconde femme, celle qui avait le plus gros compte instagram autour de la sexualité féminine et qui fournissait ainsi une mine d’informations utiles et importantes pour nombre d’entre nous.

Nous parlons de deux femmes qui accordent désormais des interviews à des chaînes d’extrême droite, comme le Livre Noir ou Valeurs Actuelles sur Youtube. Deux femmes qui s’expriment dans des médias moins extrêmes mais tout aussi inquiétants pour les femmes, et pour d’autres groupes sociaux opprimés tels que les homosexuel·les et les personnes racisées, tels que le Figaro ou Boulevard Voltaire, à l’occasion de la sortie de leur livre Transmania, publié lui aussi, vous l’aurez deviné, par une maison d’édition d’extrême droite.

Nous parlons, en réalité, de l’échec de la gauche, un échec intellectuel et éthique inquiétant.

Nous parlons, en réalité, de l’échec de la gauche, un échec intellectuel et éthique inquiétant.

À gauche, la mort de la critique ?

Nous, ronces et racines indociles et joyeuses, nous réclamons des valeurs de la gauche. Nous préférons mettre en avant des valeurs plutôt qu’invoquer de creuses et vagues étiquettes ; nous sommes opposées à la destruction du vivant sous toutes ses formes par le capitalisme. Nous sommes contre la société de consommation et de production qui exploite le vivant, nos corps y compris, nous sommes du côté des classes pauvres et malmenées par l’ordre établi, de plus en plus autoritaire. Nous sommes anticléricales. Nous refusons de fermer les yeux sur les discriminations et violences institutionnelles à l’encontre des personnes non blanches, des personnes malades et/ou porteuses de handicap. Nous sommes contre la colonisation, contre les ordres patriarcaux et conservateurs qui empêchent les individu·es de s’épanouir et de fleurir. Nous sommes donc, de gauche.

Néanmoins, nous observons depuis quelques années désormais, de façon évidente, une certaine incapacité de « la gauche » à accepter les nuances et les divergences sur certains sujets complexes qui ne peuvent en réalité être tranchés de manière catégorique. Nous observons un recul du souci des droits des femmes au profit d’autres idéologies qui dissimulent tant bien que mal leur misogynie (on peut prendre pour exemple, du côté des médias Médiapart qui défend le « travail du sexe » ou diabolise les féministes qui critiquent l’idéologie transactiviste, mais aussi les difficultés de partis politiques comme le NPA ou la FI à maintenir une position abolitioniste vis-à-vis de la prostitution1).

« La gauche » semble se mettre au niveau d’une certaine droite en s’enfermant dans des pensées binaires et simplistes, violentes car excluantes. Car si nous critiquons ici « la gauche » pour cette incapacité à formuler ou à accepter la critique, ce travers autoritaire est tout aussi présent à droite, où l’adhésion idéologique ne peut que difficilement être contestée. La gauche suit depuis quelques années le même chemin, et si l’on en parle plus, c’est peut-être car des voix dissidentes et révoltées se font entendre, beaucoup plus qu’à droite. Malheureusement, la pureté militante a fait son œuvre. Tout propos qui pourrait être partagé avec la droite, même s’il repose essentiellement sur du bon sens, serait à proscrire ; il serait plus important de réagir en opposition à cette droite, par principe, que de réfléchir.

Face à ces dérives, de plus en plus de femmes se détournent de ce camp politique qui finit par les mépriser, par les violenter. La droite jubile, l’extrême droite salive. Voilà de quoi diversifier leurs rangs, voici quelques « feminist tokens » à instrumentaliser. Certaines femmes ne se méfient pas, ne discernent plus. Le piège s’est refermé.

À l’extrême droite, la mort du féminisme

Car il s’agit bien là d’un piège. Rappelons (le faut-il vraiment ?) que l’extrême droite est homophobe, misogyne, raciste, porteuse d’un nationalisme xénophobe et mortifère (et ne parlons même pas de leur rapport au vivant dans son ensemble). Il existe une violence réelle de l’extrême droite, comme le montrent très bien les « influenceurs » masculinistes qui s’y rattachent, les groupes d’agresseurs qui prédatent, par exemple à Lyon et dans d’autres villes où ils se sentent impunis. L’extrême droite n’est pas la droite, nous tenons aussi à le rappeler en ces temps où tout tend à flouter cette distinction ; y compris des discours simplistes de la gauche. Mais nous rappelons aussi, haut et fort, de toute la puissance de nos épines : l’extrême droite est incompatible avec le féminisme.

Alors ne soyons pas dupes ; si l’extrême droite s’empare de Marguerite Stern et de Dora Moutot, ce n’est pas par compassion à leur égard. C’est uniquement parce qu’elles apparaissent, à leurs yeux, comme la démonstration de la déroute du féminisme. Si ses membres s’emparent du sujet de l’idéologie transgenre, ce n’est pas pour protéger les enfants ou les femmes, mais pour contrer tout ce qui leur apparaît comme une déroute de la société et un affront à l’ordre établi, ordre patriarcal, hétéronormé, violent et oppressif.

Notre parole n’a rien à faire à l’extrême droite. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de se tourner vers l’extrême droite, ni même vers la droite, pour lire des critiques approfondies et sourcées du transactivisme. Helen Joyce2, Kathleen Stock3, Kajsa Ekis Ekman4 ont écrit des essais traduits et novateurs dans leur traitement du sujet. Julie Bindel5 et Antastesia6, féministes radicales, se sont exprimées à plusieurs reprises sur cette idéologie. En France existe aussi l’ouvrage Né(e)s dans la mauvaise société : Notes pour une critique féministe et socialiste du phénomène trans écrit par Audrey A. et Nicolas Casaux7, qui a fait le tour de la question bien avant Transmania. Le podcast Rebelles du genre8 offre la parole à des dizaines de femmes féministes qui choisissent de s’exprimer sur le sujet, le podcast Floraisons9 propose une critique éclairante du transhumanisme et le site RadCaen10 compte plusieurs articles très détaillés sur le sujet.

Il est regrettable que Marguerite Stern et Dora Moutot ne se soient pas rapprochées de ces groupes.

Il est regrettable que Marguerite Stern et Dora Moutot ne se soient pas rapprochées de ces groupes.

Dans le silence, la mort de la sororité

Reprenons au commencement : « Que se passe-t-il lorsque, après plus d’un an de harcèlement, de diffamation et d’ostracisation, ni les médias dits de gauche, ni les groupes féministes influents ne sortent de l’acharnement collectif autour de deux femmes malmenées à des niveaux rarement vus en France ? »

Marguerite Stern et Dora Moutot ont été les victimes d’un harcèlement d’ampleur presque inédite en France. Elles ont été désavouées, attaquées, diffamées et moquées par : des politiques, des groupes féministes, des individu·es anonymes en ligne ou dans des manifestations physiques, des marques (perdant ainsi des opportunité professionnelles), des écrivaines et des penseuses féministes, des influenceurs transactivistes… la liste pourrait continuer. Ce harcèlement très lourd a évidemment causé des problèmes de santé chez ces deux femmes, au point que Marguerite Stern a dû être hospitalisée.

Nous n’avons pas su, collectivement, les soutenir. Se passa donc ce qui devait se passer : face à cet effrayant visage de « la gauche », celui de l’extrême droite ne semblait plus si affreux. Il l’est pourtant.

Ce qui devrait actuellement nous horrifier n’est peut-être pas tant que deux femmes soient tombées dans ce piège, mais bien que le visage de la gauche est lui aussi devenu monstrueux.

Notre position est donc la suivante : nous condamnons avec la plus grande fermeté et sans la moindre ambiguïté tout propos raciste (admettre comme envisageable l’hypothèse que les hommes africains soient génétiquement plus violents11), tout propos colonialiste (défendre le sionisme12), toute exploitation des corps (avoir recours à de la prostitution en Thaïlande sous couvert de massage13), toute malhonnêteté intellectuelle (utiliser sans leur accord les témoignages de femmes) et tout rapprochement avec l’extrême droite. Nous condamnons aussi le harcèlement, la diffamation, la misogynie à paillettes exercée contre les femmes qui refusent de prétendre qu’être une femme est un ressenti.

Nous aurions voulu voir se dresser un épais et éblouissant bouclier de ronces entre cette misogynie crasse et toutes les femmes victimes du patriarcat, bouclier d’où auraient jailli les fleurs et les fruits de la sororité.

Dans la ronceraie, la vie

Nous aussi sommes déçues de la « gauche » comme des « communautés féministes ». C’est pourquoi nous avons décidé de créer cet espace d’expression et de réflexion, que nous avons choisi d’ouvrir à toutes les femmes qui voudraient prendre la parole. Nous voulons tenir une ligne simple mais qui se fait de plus en plus rare : énoncer nos désaccords idéologiques tout en maintenant une sororité et une bienveillance, autant que faire se peut.

Il nous apparaît plus que jamais primordial de créer et de fortifier de véritables communautés et médias féministes, qui le seraient aussi bien dans leur contenu que dans leur fonctionnement. En acceptant les divergences d’opinion sans sacrifier un bien commun, en permettant aux femmes de s’exprimer, d’affiner leur pensée, de partager l’évolution de leurs idées… en renonçant catégoriquement aux méthodes d’intimidation, de harcèlement et d’exclusion violente. Les violences physiques, verbales, psychologiques, symboliques n’ont pas leur place au sein du féminisme, et encore moins à l’encontre des femmes, qui rappelons-le, sont le sujet principal du féminisme. Espérons que la « gauche » sorte de la torpeur d’une idéologie unique (dictée par qui ?) et se souvienne de cela.

Nous aussi avons évolué, changé d’avis et avons commis des erreurs de jugement. La ronceraie est toujours ouverte à celles qui auraient un instant oublié, pour qui et pour quoi elles se battaient. Car voir des femmes se tourner vers l’extrême droite n’est jamais une victoire, nous souhaitons que reste possible le dialogue. Faire son auto-critique n’est guère évident, mais le faire honore celle ou celui qui s’y attelle. S’excuser n’est pas facile, mais est parfois nécessaire. Et les excuses sont peut-être, au même titre que l’indocilité, parmi les beaux et doux fruits de la résistance féministe.

Ronces & Racines.

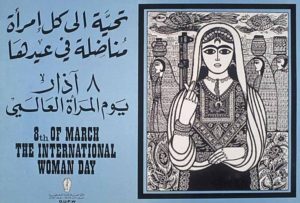

généralement conservatrices sur la question de l’égalité des sexes. Mais, à partir de la Seconde Intifada (2000 – 2005), les femmes sont reléguées à l’arrière-garde, les groupes armés palestiniens les empêchant de s’impliquer réellement dans la lutte de résistance. Ainsi, les Palestiniennes subissent, outre l’occupation, le patriarcat dans deux de ses variantes : celle de l’idéologie israélienne et celle de la structure palestinienne traditionnelle.

généralement conservatrices sur la question de l’égalité des sexes. Mais, à partir de la Seconde Intifada (2000 – 2005), les femmes sont reléguées à l’arrière-garde, les groupes armés palestiniens les empêchant de s’impliquer réellement dans la lutte de résistance. Ainsi, les Palestiniennes subissent, outre l’occupation, le patriarcat dans deux de ses variantes : celle de l’idéologie israélienne et celle de la structure palestinienne traditionnelle.