Qu’est-ce qui ne va pas chez ces thérapeutes ?

L’industrie de la santé mentale ne s’est pas illustrée dans son traitement des homosexuel·les s’identifiant comme « trans ». Qu’en est-il avec les patient·es gays et lesbiennes en général ?

En tant que jeune lesbienne vivant dans la ville de New York à la fin des années 2000, j’ai ressenti que mes psys étaient bien intentionné·es mais maladroit·es. Une fois, j’ai dit à ma thérapeute que j’avais l’impression d’être fixée du regard par tout le monde à chaque fois que je sortais avec ma petite amie. Elle a suggéré que je sortais avec elle seulement pour attirer l’attention (La supposition qu’une jeune lesbienne féminine cherchait juste à attirer l’attention était une accusation tout à fait commune à l’époque. Et il était vrai que je voulais attirer l’attention – celle de femmes.) Je ne pensais pas que des psys pouvaient comprendre cette part de ma vie si elles-mêmes n’étaient pas lesbiennes, mais je me disais (étonnamment) qu’être gay n’était pas la cause de mes problèmes, de toute façon.

Je soupçonne que le champ de la psychologie n’a jamais vraiment maîtrisé le domaine de l’expérience homosexuelle. Seule une fraction des chercheurs et chercheuses le sont et, évidemment, nombre d’entre elles et eux sont sous le charme de la théorie de l’identité de genre. Le manque de recherches sur la psychologie de l’homosexualité faites par des chef·fes de file fait que les thérapeutes se retrouvent à devoir se débrouiller face aux besoins de leurs patient·es.

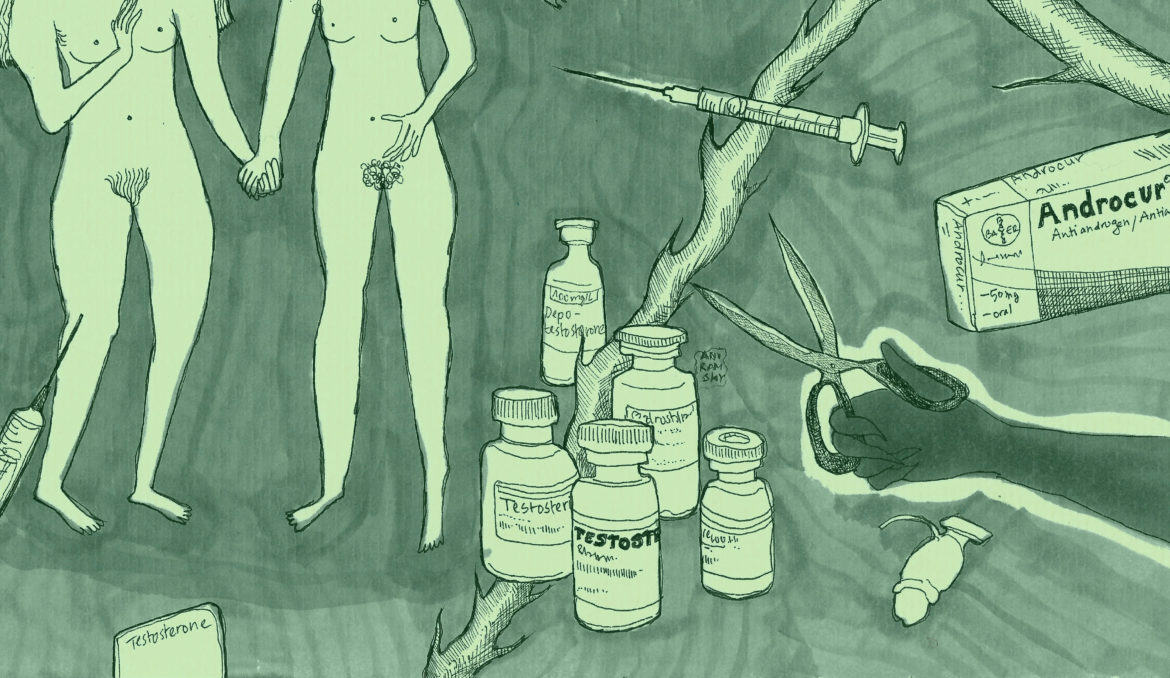

Imaginez une femme se présentant à son premier rendez-vous avec un·e psychologue. Elle avance, le dos rond, habillée d’une chemise à carreaux trouvée dans la section homme, flottant sur ses épaules. Ses cheveux sont coupés courts. Le ou la psy perçoit son malaise, sa voix haut perchée en décalage avec ses vêtements de bûcheronne. Quand la patiente mentionne qu’elle songe à transitionner, le ou la thérapeute l’encourage.

Au cours de l’année suivante, la patiente commence son parcours de transition médicale. La testostérone la rend plus sûre d’elle. Elle sourit plus. Sa chemise tombe élégamment sur ses épaules nouvellement musclées, d’autant plus après sa double mastectomie. La route est jalonnée d’étapes claires – elle et son / sa thérapeute parcourent ce chemin ensemble. Iels peuvent mesurer leur succès grâce aux poils de barbes et aux octaves obtenus vers le grave.

La patiente se fait des amies grâce à un programme de soutien pour les « mecs trans ». « Il s’épanouit grâce à mes soins », se dit le / la psy.

Accompagner de jeunes gays et lesbiennes au début de leur transition peut être grisant. C’est aussi bien agréable de faire partie de la communauté des médecin·nes du genre. Les praticien·nes de ce domaine obtiennent le respect des chirurgien·nes, sans parler de celui de Daniel Radcliffe.

Les personnes homosexuelles sont les patient·es les plus gratifiant·es dans ce secteur. Leurs problèmes de santé mentale ne sont pas insolubles et (selon l’avis de leurs thérapeutes), iels deviennent bien plus mignon·nes après administration d’hormones de l’autre sexe. Si ce n’était grâce aux gays et lesbiennes, les thérapeutes du genre se retrouveraient coincé·es avec les autogynéphiles.

Les thérapeutes les plus investi·es auprès des transitionneuses et transitionneurs gays sont considéré·es comme expert·es de l’homosexualité. Ou, pour utiliser leur terminologie, expert·es LGBTQ+.

Les thérapeutes qui aident les homosexuel·les

Sasha Ayad et Stella O’Malley ont récemment interviewé Scarlet, un jeune homme gay qui a été transitionné au début de son adolescence. Il se souvient avoir demandé à son endocrinologue qui serait attiré par lui quand il serait une femme trans : les hommes gays ou hétéros ? L’endocrinologue lui répondit « les deux ».

Les personnes gays n’ont jamais reçu d’informations satisfaisantes au sujet de leur orientation sexuelle. Par le passé, les recherches scientifiques étaient peu fournies ; depuis 2012, elles sont étrangement censurées. L’industrie du genre exploite l’ignorance qui en résulte, profitant de ces vides informationnels pour étaler leur propagande par-dessus les faits. De nos jours, on apprend à de jeunes hommes gays que tout le monde est attiré par des hommes castrés avec des seins et des plaies chirurgicales à proximité de leur anus.

Il est difficile pour des thérapeutes de s’occuper de patient·es comme Scarlet à qui des figures d’autorité ont menti. Hannah Barnes écrit à propos d’une conversation qu’elle a eu avec Andrea Walker, assistante sociale au GIDS, au sujet de la difficulté à expliquer les conséquences médicales des bloqueurs de puberté à des enfants entretenant des idées irrationnelles :

« [Barnes :] Bien qu’il soit important d’être honnête pour obtenir le consentement éclairé de ces jeunes gens, la réalité était que vous détruisiez leurs fantasmes, n’est-ce pas ?

[Walker :] C’était ce que j’avais l’impression de faire. Je rendais de jeunes personnes déjà très tristes et vulnérables, encore plus tristes. »

[Walker :] C’était ce que j’avais l’impression de faire. Je rendais de jeunes personnes déjà très tristes et vulnérables, encore plus tristes. »

Les praticien·nes se retrouvent face à un choix, quand de jeunes lesbiennes se présentent à leur porte. Iels peuvent les encourager, comme d’enthousiastes cheerleaders, à suivre un parcours médical, propulsé par des docteurs du genre, qui les affectera physiquement. Ces praticien·nes pourront en plus devenir de soi-disant expert·es dans un domaine de pointe, le soin aux personnes LGBTQ+. Ou iels peuvent démanteler les fantasmes de leurs patient·es. Pas d’affirmation. Pas de recommandation à des groupes de soutien. Pas de reconnaissance professionnelle, et peut-être même, une dénonciation auprès du comité qui leur a donné leur autorisation à exercer.

Les patient·es risquent de ne pas revenir. Mais si ils ou elles reviennent, les thérapeutes pourront peut-être commencer à apprendre comment traiter leurs patient·es gays et lesbiennes.

Traduction de l’article de Glenna Goldis, Why Therapists Trans Away the Gay : Looking back on 60 years of support and affirmation. 2024. À retrouver sur Stubstacks via ce lien.

Qui n’a jamais jubilé devant la vengeance sanglante de Breatrix Kiddo dans Kill Bill ? Fondu devant la rencontre d’Allie et Noah dans N’oublie jamais ? Ri aux éclats devant Friends ? Chanté à tue-tête devant Grease ? À travers l’archétype du bad boy, les scénarios balisés des comédies romantiques, la profusion de baisers « volés », et même les dessins animés de notre enfance, ce livre nous plonge dans les eaux troubles de la pop culture pour révéler comment la fiction influence insidieusement nos comportements et nos relations amoureuses. En analysant les rouages de la narration, l’autrice démystifie nos fascinations et idées reçues, et met à nu les dynamiques toxiques qui s’étalent sur nos écrans. Comment les films et les séries parviennent-ils à nous faire apprécier des comportements douteux, voire illégaux, y compris dans la vie réelle ? Comment nous inculquent-ils qu’il est normal d’aimer avoir mal ou qu’on nous fasse du mal ? Comment nous apprennent-ils à désirer la violence ? Un essai percutant, émaillé d’exemples précis et ponctué d’analyses de spécialistes (historiennes, scénaristes, linguiste, psychanalyste, sexologue…), qui invite à une réflexion profonde et audacieuse sur les violences sexistes et sexuelles qui se cachent sous le vernis de nos divertissements préférés.

Qui n’a jamais jubilé devant la vengeance sanglante de Breatrix Kiddo dans Kill Bill ? Fondu devant la rencontre d’Allie et Noah dans N’oublie jamais ? Ri aux éclats devant Friends ? Chanté à tue-tête devant Grease ? À travers l’archétype du bad boy, les scénarios balisés des comédies romantiques, la profusion de baisers « volés », et même les dessins animés de notre enfance, ce livre nous plonge dans les eaux troubles de la pop culture pour révéler comment la fiction influence insidieusement nos comportements et nos relations amoureuses. En analysant les rouages de la narration, l’autrice démystifie nos fascinations et idées reçues, et met à nu les dynamiques toxiques qui s’étalent sur nos écrans. Comment les films et les séries parviennent-ils à nous faire apprécier des comportements douteux, voire illégaux, y compris dans la vie réelle ? Comment nous inculquent-ils qu’il est normal d’aimer avoir mal ou qu’on nous fasse du mal ? Comment nous apprennent-ils à désirer la violence ? Un essai percutant, émaillé d’exemples précis et ponctué d’analyses de spécialistes (historiennes, scénaristes, linguiste, psychanalyste, sexologue…), qui invite à une réflexion profonde et audacieuse sur les violences sexistes et sexuelles qui se cachent sous le vernis de nos divertissements préférés.